Как собрать электрическую железную дорогу медной проволоки, батарейки и магнитиков.

Показаны сообщения с ярлыком весело. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком весело. Показать все сообщения

пятница, 5 декабря 2014 г.

четверг, 11 сентября 2014 г.

понедельник, 18 марта 2013 г.

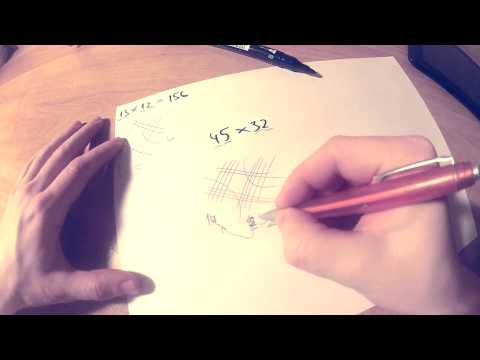

Японский метод умножения

Прислали ссылку на отличное видео про японский метод умножения от небезызвестного Стаса Давыдова.

В чем суть метода? Всё очень просто — рисуются наклонные линии, по количеству десятков и единиц. Первый множитель рисуется с левым уклоном, второй с правым, десятки левее, единицы правее. Затем отделяем самые левые пересечения, самые правые, и остаётся середина. Считаем количество точек на пересечениях и ... просто записываем результат, сотни (самая левая группа точек), десятки (серединные точки) и единицы (группа точек справа).

Метод работает и для больших двузначных чисел — в этом случае надо просто обратить внимание на перенос. В десятках у нас получается 23 десятка, 2 десятка переносим в сотни, остаётся 3 десятка. В единицах у нас получается 10, переносим 1 десяток в десятки, их становится 4.

В принципе, метод можно применять и для трёхзначных чисел и для более крупных чисел. Главное правильно выделять группы чисел и обращать внимание на перенос.

Принцип метода очень прост — группы пересечений дают порядок величин, скажем, пересечение линий десятков с линией единиц даст десятки, а пересечение линии десятков с линией десятков даст сотни. Количество точек даёт результат умножения. Так что остаётся только посчитать.

Но, согласитесь, насколько забавней (и быстрее) такой метод умножения, по сравнению с привычным столбиком!

В чем суть метода? Всё очень просто — рисуются наклонные линии, по количеству десятков и единиц. Первый множитель рисуется с левым уклоном, второй с правым, десятки левее, единицы правее. Затем отделяем самые левые пересечения, самые правые, и остаётся середина. Считаем количество точек на пересечениях и ... просто записываем результат, сотни (самая левая группа точек), десятки (серединные точки) и единицы (группа точек справа).

Метод работает и для больших двузначных чисел — в этом случае надо просто обратить внимание на перенос. В десятках у нас получается 23 десятка, 2 десятка переносим в сотни, остаётся 3 десятка. В единицах у нас получается 10, переносим 1 десяток в десятки, их становится 4.

В принципе, метод можно применять и для трёхзначных чисел и для более крупных чисел. Главное правильно выделять группы чисел и обращать внимание на перенос.

Принцип метода очень прост — группы пересечений дают порядок величин, скажем, пересечение линий десятков с линией единиц даст десятки, а пересечение линии десятков с линией десятков даст сотни. Количество точек даёт результат умножения. Так что остаётся только посчитать.

Но, согласитесь, насколько забавней (и быстрее) такой метод умножения, по сравнению с привычным столбиком!

четверг, 14 марта 2013 г.

День пи

Ну что, с праздником! Сегодня отмечается неофициальный праздник математиков, день числа Пи. Всё дело в том, что в американской записи дата 14 марта записывается как 3/14. Если ещё выбрать удачно момент, в 1:59, то дата и время образуют первые шесть знаков числа. Совсем уж гики могут ловить секунду 1:59:26 секунд, что дает уже семь знаков после запятой — 3,1415926.

Число пи родилось очень давно, сейчас уже трудно сказать когда именно. Практически как только человек научился рисовать окружности, он обнаружил, что соотношение длины окружности и её диаметра не меняется и всегда составляет чуть больше 3. Первые приближение сделали в Вавилоне (25/8) и в Египте (256/81) примерно в 1900 году до нашей эры. В 3 веке всё ещё до нашей эры Архимед предложил простой способ оценить это число — вписывать в окружность и описывать вокруг неё правильные многоугольники, треугольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник и так далее. По мере увеличения количества углов многоугольники будут всё ближе приближаться к кругу, давая всё более и более точную оценку числа пи. Трудолюбивый Архимед добрался до 96-угольника и получил число примерно равное 22/7 (кстати, 7 июля можно отмечать день примерного пи).

Впрочем, азиаты как всегда всех переплюнули. В 3 веке уже нашей эры китаец с милым именем Liu Hui (Лю Хуэй) предложил алгоритм расчётов, в самостоятельных расчётах добрался до 3072-угольника (!) и получил шестизнак, который мы и празднуем сегодня — 3,14159. На некоторое время гонка приостановилась — до II тысячелетия было известно не более 10 цифр — но потом опять продолжилась.

Индусы в лице Мадхавы из Сангамаграма в 1400-х годах погрузились в ряды и достигли 11 знаков. Персидская команда во главе с аль-Каши взяла 17 десятичных знаков в первой половине 15 века (Трактат об окружности, 1427). Европейцы достигли такой точности только через 150 лет, в 1597 году. Зато новую планку взял Лудольф Ван Цейлен, который нашел для числа пи 35 правильных десятичных знака, утомился (ещё бы, пришлось возиться с правильным 60·229-угольником!), сказал «У кого есть охота, пусть идёт дальше» и повелел украсить этим числом своё надгробие. Так что это приближение называется лудольфовым числом. В общем, к наступлению компьютерной эры число рассчитанных знаков в числе пи уверено перевалило за семь сотен, хотя только 527 были верными. Компьютеры значительно упростили расчёты. ЭНИАК в 1949 году дал 2037 цифр за 70 часов. Отметка в миллион была пройдена в 1973 году, а нынешний рекорд установлен в 2011 году на отметке 10 триллионов цифр после запятой. (Кстати, проведение расчётов с такими длинными числами — штука непростая, требует серьёзных навыков программирования).

Кстати, до своего 36-вечья число было безымянным. Только в 1706 году британский математик Джонс воспользовался обозначением этого числа греческой буквой π. Популяризировал же его лет через 30 Леонард Эйлер. Обозначение происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Параллельно с гонкой на точность шло и философское созерцание и постижение природы числа пи. Выяснилось, что оно — иррационально, то есть его нельзя представить в виде рациональной дроби. Во-вторых, выяснилось, что пи — трансцендентное число, то есть не может быть корнем многочлена с рациональными коэффициентами. В общем, непростым оказалось число пи, зато зело полезным. Так что можно с удовольствием отпраздновать его день праздничным пирогом. (Кстати, в английском языке число пи и слово «пирог» близки по звучанию, так что «pi pie» — любимая шутка американских математических интернетов).

Число пи родилось очень давно, сейчас уже трудно сказать когда именно. Практически как только человек научился рисовать окружности, он обнаружил, что соотношение длины окружности и её диаметра не меняется и всегда составляет чуть больше 3. Первые приближение сделали в Вавилоне (25/8) и в Египте (256/81) примерно в 1900 году до нашей эры. В 3 веке всё ещё до нашей эры Архимед предложил простой способ оценить это число — вписывать в окружность и описывать вокруг неё правильные многоугольники, треугольник, квадрат, пятиугольник, шестиугольник и так далее. По мере увеличения количества углов многоугольники будут всё ближе приближаться к кругу, давая всё более и более точную оценку числа пи. Трудолюбивый Архимед добрался до 96-угольника и получил число примерно равное 22/7 (кстати, 7 июля можно отмечать день примерного пи).

Впрочем, азиаты как всегда всех переплюнули. В 3 веке уже нашей эры китаец с милым именем Liu Hui (Лю Хуэй) предложил алгоритм расчётов, в самостоятельных расчётах добрался до 3072-угольника (!) и получил шестизнак, который мы и празднуем сегодня — 3,14159. На некоторое время гонка приостановилась — до II тысячелетия было известно не более 10 цифр — но потом опять продолжилась.

Говорят, один слишком навязчивый аспирант довел своего руководителя до того, что тот сказал ему: «Идите и разработайте построение правильного многоугольника с 655 537 сторонами». Аспирант удалился, чтобы вернуться через 20 лет с соответствующим построением (хранится в архивах в Геттингене).

Кстати, до своего 36-вечья число было безымянным. Только в 1706 году британский математик Джонс воспользовался обозначением этого числа греческой буквой π. Популяризировал же его лет через 30 Леонард Эйлер. Обозначение происходит от начальной буквы греческих слов περιφέρεια — окружность, периферия и περίμετρος — периметр.

Параллельно с гонкой на точность шло и философское созерцание и постижение природы числа пи. Выяснилось, что оно — иррационально, то есть его нельзя представить в виде рациональной дроби. Во-вторых, выяснилось, что пи — трансцендентное число, то есть не может быть корнем многочлена с рациональными коэффициентами. В общем, непростым оказалось число пи, зато зело полезным. Так что можно с удовольствием отпраздновать его день праздничным пирогом. (Кстати, в английском языке число пи и слово «пирог» близки по звучанию, так что «pi pie» — любимая шутка американских математических интернетов).

Подписаться на:

Сообщения (Atom)